家具が出来るまで

The furniture making process

TOP » 家具が出来るまで

木材は湿度や温度に応じて収縮を繰り返します。

過度な乾燥や湿度でなければ、ゆっくりとその環境に慣れていきます。

最初の冬に、テーブルが鳴る音をよく聞くのもその為です。

新しい場所に馴染むのにも少しずつ。

馴染み、そしてその場所での時間を重ねていく。

使っていくうちに出来る傷や色味の変化、服や体が触れることで生まれてくる艶。

木の成長のなかで時間をかけて育まれた、それぞれの木目や色。

それを味わいながら、長くお使いいただけましたら幸いです。

製作が完了しても本当の完成ではなく、お届けした時が始まりです。

雉子舎はライン製造ではなく、基本的に一人の職人が加工から組み立て、塗装までを担当します。そのため、一度に作れる数に限りがあります。

ご依頼いただきました順に製作していますので、2か月ほどお時間をいただいています。ご注文が確定しましたら、製作スケージュール順に、乾燥の終わった原板から木取りをし、加工組み立て、塗装仕上げ、そしてお品物をお届けという流れになります。

01

原木の買い付け

木材市には国内外から、様々な樹種の原木が集まっています。その中から雉子舎の家具にふさわしい原木を探します。雉子舎では耳付きのテーブルや着色をしない木の良さを活かした家具づくりをしているので、ここで選ぶ木によって、どんな家具になるのかが左右されます。木を選ぶことも無垢の家具を作るうえで大切なスキルの一つです。

02

製材

”木の表情”は製材によって決まります。原木の形や節の位置、中を想像しながらどんな木目が出るかを想定し、ノコを入れる向きを慎重に検討しながら木を開いていきます。木の内側にある自然に育まれたカタチが、デザインとして目に触れる瞬間です。

03

乾燥

製材後は1年以上をかけて天然乾燥を施し、その後人工乾燥炉で含水率を8%前後まで落とします。この乾燥熱で殺虫処理も同時に施されます。

04

木取り

「木取り」とは、材木となるよう加工することを言います。原板が木材として使うために姿を変える事と言ってもいいのではないでしょうか。乾燥後、木目の流れや節の状態を読みながら、適材適所を見極めて必要な形に切っていきます。

05

機械加工

ここから切り出された木材が徐々に形を変えていきます。

木取りされた材は、乾燥する間に汚れやの表面が削られて、表面の汚れや染みが

そこから各パーツの切り出しや、ダボやホゾの穴あけなどを行っていきます。

テーブルの天板になる物、脚になる物、笠木、座板等。

06

手加工

機械加工したそれぞれのパーツを調整しながら仕上げます。

表面や角の処理、組み立てる際の調整もするため独立した工程ではなく、製作している物により組み立てと同時進行で行う内容となっています。

07

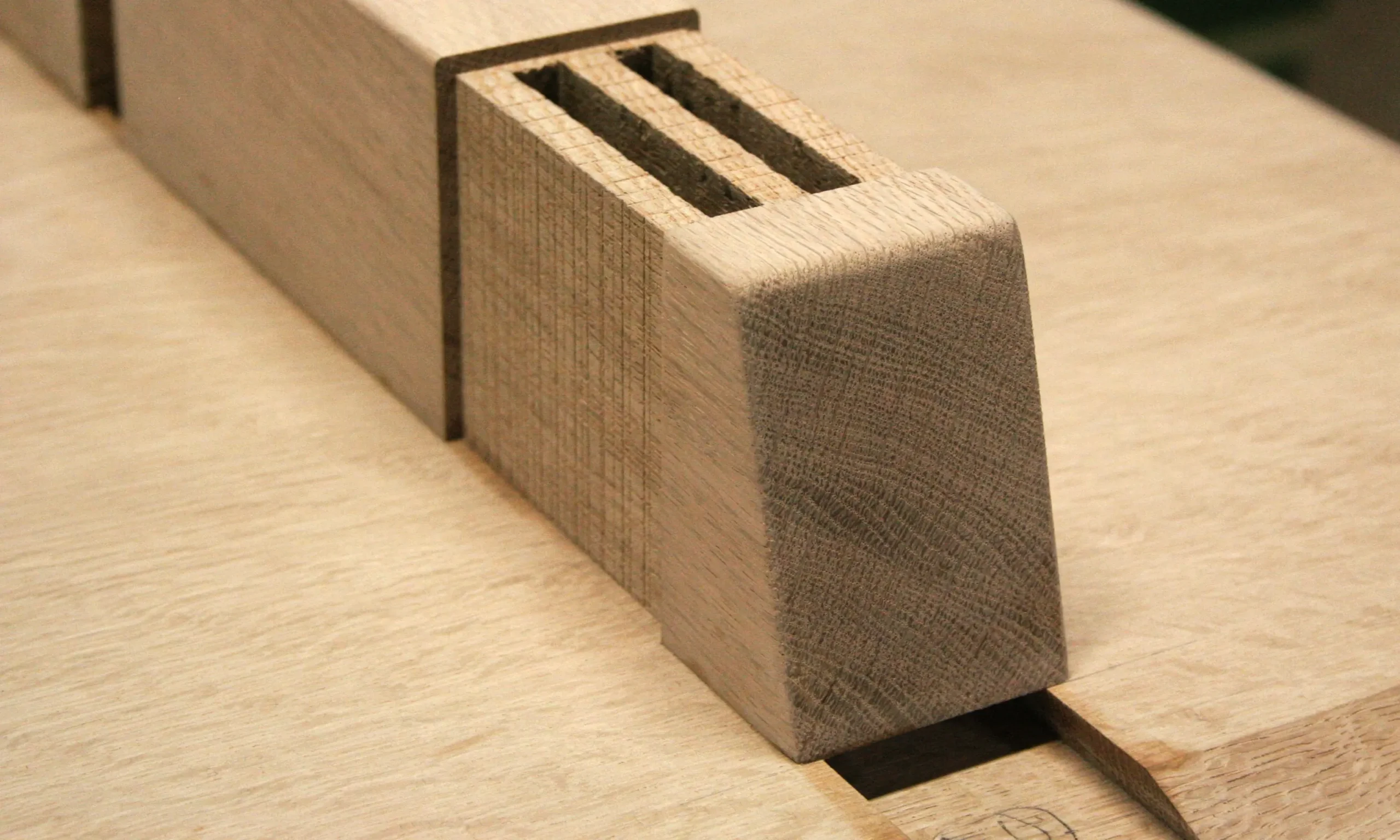

組み立て

それぞれの部材を組み上げます。「木は木で締める」という日本伝統の木造建築技術。それを応用した木組みよって接合されるブックマッチテーブルなどがあります。椅子やスツール、金具締結のテーブル等、お客様のニーズに合わせた様々な組み立て方があります。

08

手仕上げ

手で触れた時の感触。雉子舎で大切にしている無垢の木の良さの一つでもある手触り。一つ一つ、職人がその手で確かめながら仕上げています。

道具や機械も使いながらも、手の感触を意識し製作のなかで人の手による家具づくりを大切にしています。

09

塗装

雉子舎の製品はオイル仕上げがメインです。ご注文により、異なる仕上げもお選びいただけますが、ほとんどはオイル仕上げ。刷毛塗りと拭き取りを繰り返し、十分にオイルを染み込ませると、無垢の木特有の艶が出て木地の色味の深みが増し、木目が際立ちます。最後にワックスで仕上げます。

10

お届け

近い地域の場合は直接お届けが可能ですが、嬉しいことに遠方の方からご依頼もいただきます。遠方の場合は、なかなか直接お伺いすることが難しいため、配送にてお届けとなります。

組み立て有りのお届け方法のご利用も可能ですので、気になる方はお問合せください。